En el Día de San Cayetano, la fe popular se convierte en grito social. Andrés Vallone reflexiona sobre una Argentina partida entre la devoción y la exclusión, donde el trabajo dejó de ser sinónimo de dignidad y el modelo económico vigente profundiza la herida abierta del sistema laboral.

Cada 7 de agosto, la fe popular moviliza multitudes hacia los templos que llevan el nombre de San Cayetano en todo el país. No van por un milagro extraordinario, sino por algo básico: pan y trabajo. San Cayetano no es solo un santo, es el espejo donde la Argentina se mira desde hace décadas, una patria partida entre la devoción y la deuda social. En este 2025, la fila de fieles no es solo una muestra de espiritualidad: es una postal dramática del país real, ése que las estadísticas oficiales no alcanzan a disimular.

Este año, la Iglesia alzó la voz con dureza: advirtió sobre el “deterioro creciente de la dignidad humana”, criticó el “desprecio por los pobres” y condenó la “idolatría del mercado” como único horizonte político. Lo hizo sin ambigüedades, en un mensaje que apuntó directo al modelo económico del Gobierno de Javier Milei. Un modelo que promete libertad, pero que deja afuera a millones. Porque no hay libertad posible cuando el trabajo escasea, cuando el salario no alcanza y cuando el que protesta es tildado de “parásito”.

Hoy en la Argentina, más del 55% de quienes trabajan lo hacen en la informalidad. La clase media se deshace entre changas y tarjetas en rojo. Jóvenes que estudian y trabajan, pero no sueñan con progresar, sino con irse del país. Y mientras se aplauden superávits contables y se glorifica la motosierra, cierran fábricas, se derrumban pymes y se multiplican los comedores. La consigna “pan, paz y trabajo” vuelve a tener la crudeza de los años más oscuros.

San Cayetano no debería ser un reclamo masivo: debería ser apenas una tradición. Pero en la Argentina de hoy, su día funciona como termómetro social y espejo político. Cuando miles de personas piden trabajo frente a una parroquia, lo que en realidad están diciendo es que el sistema falló. Que el contrato básico entre Estado, ciudadanía y mercado está roto.

La Iglesia, con su peso simbólico y su presencia territorial, actúa como canal del dolor de los que no tienen voz en los medios ni poder en la política. Y aunque no propone una solución técnica, denuncia una verdad que quema: el trabajo ya no es garantía de dignidad, y eso debería avergonzar al poder. Especialmente en un país que, cada 7 de agosto, le reza a un santo porque el Estado no cumple su parte.

Andrés Vallone es diputado nacional MC

El turismo argentino enfrenta una tormenta perfecta. Tras el golpe del Covid-19, las políticas oficiales terminaron de hundir a una industria clave para el empleo y el desarrollo regional.

La industria turística argentina atraviesa una de sus peores crisis históricas, con una magnitud que excede incluso la de la postpandemia. El Covid-19 ya había provocado una caída de ingresos de alrededor del 70 % entre 2020 y 2021, y la reactivación de 2022–2023 se vio fulminada con las políticas del Gobierno de Javier Milei, que desmanteló programas como PreViaje y recortó inversión en promoción e infraestructura. Aun cuando el turismo representa más del 10 % del empleo nacional, hoy está al borde del colapso.

En este invierno 2025, la situación alcanzó niveles de emergencia. Según la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), la ocupación hotelera cayó a un promedio del 46 % en la primera semana y descendió al 37 % en la segunda. En Mar del Plata, los hoteles de menor categoría directamente no abrieron, y las reservas fueron tan bajas que el promedio nacional no superó el 25–30 %. En Pinamar y Villa Gesell, las plazas reservadas no alcanzaron el 20 %.

La caída del turismo no fue solo en ocupación sino también en consumo. CAME informó que el gasto total se desplomó un 22 % interanual durante el receso invernal, con una reducción del número de turistas del 12 %, apenas 4,9 millones en todo el país. Los fines de semana largos previos reflejaron una caída del 16,6 % en viajes y del 27,9 % en gastos en comparación con el año anterior.

Este derrumbe estacional profundizó la inviabilidad financiera de muchos establecimientos. Según Amerian Hoteles, los costos crecieron entre un 50 % y un 800 % mientras las tarifas solo aumentaron un 40 % interanual, generando una brecha imposible de sostener. Como consecuencia, se estima la pérdida de 10 empleos por día en el sector hotelero-gastronómico. Muchos hoteles —sobre todo de 2 y 3 estrellas— optaron por no abrir la temporada porque simplemente no era rentable.

Este colapso se inscribe en un contexto de desmantelamiento institucional: el gobierno eliminó el Ministerio de Turismo, cerró oficinas del INPROTUR y suspendió subsidios clave para la promoción externa y el turismo interno. La infraestructura turística quedó abandonada, mientras que la caída del consumo interno, la inflación acelerada y una moneda relativamente fuerte empujaron a la clase media hacia destinos extranjeros.

La metáfora es devastadora: al igual que el Covid, Milei dejó al turismo tirado, pero esta vez por convicción ideológica. El turismo, que genera empleo, desarrollo regional y riqueza cultural, requiere planificación, cooperación público‑privada e inversión sostenida. En su lugar se impuso una lógica de “autorregulación de mercado” que ha llevado a miles de trabajadores al desempleo, hoteles cerrados, destinos vacíos y una industria paralizada justo en su temporada clave.

Andrés Vallone es diputado nacional (MC)

Tras años de polarización entre kirchnerismo y liberalismo extremo, la política argentina comienza a explorar una tercera vía. El desgaste de los extremos abre paso a liderazgos moderados que buscan consenso, gestión y federalismo productivo.

Durante dos décadas, la política argentina osciló entre dos polos dominantes: el kirchnerismo y sus distintas formas de peronismo pan-nacionalista por un lado, y las variantes opositoras, ya sea el macrismo o más recientemente el ultraliberalismo de Javier Milei, por el otro. Sin embargo, ese péndulo comienza a detenerse. El desgaste de ambos extremos se acelera: la imagen positiva de Milei cae por su confrontación constante y la falta de resultados concretos, mientras el kirchnerismo, corroído por el desgaste del poder y su falta de renovación, pierde centralidad y arrastre electoral.

La figura de Milei, que irrumpió como un huracán en la política nacional, empieza a mostrar sus límites. Su discurso de motosierra, que sedujo a millones hartos del “statu quo”, hoy enfrenta la cruda realidad de una Argentina que sigue empobreciéndose, con servicios públicos al borde del colapso, rutas destrozadas, recesión profunda y una conflictividad social creciente. La promesa de cambio se transformó en una incertidumbre permanente, y su estilo confrontativo —que inicialmente funcionó como revulsivo— hoy lo aísla del sistema político y de la gente común.

En paralelo, el kirchnerismo ha entrado en una fase de repliegue. El liderazgo de Cristina Fernández se debilita, no aparece un heredero claro con volumen político y los sectores jóvenes, que antes se identificaban con sus consignas, hoy buscan representaciones menos dogmáticas. La defensa cerrada de figuras con causas judiciales o el silencioso acompañamiento de políticas regresivas desde el Congreso han terminado por vaciar de épica al espacio. Ya no moviliza como antes, y sus viejos bastiones muestran fisuras.

En ese escenario de decepción generalizada emerge lentamente una posibilidad que parecía sepultada: una tercera vía. Juan Schiaretti, con su modelo de gestión cordobés, representa una figura sensata y federal, con anclaje en la producción, el desarrollo industrial y el equilibrio fiscal. Martín Lousteau aporta una mirada republicana y moderna desde el centro político. Facundo Manes insiste en una renovación ética, con foco en la educación y el conocimiento. Y Julio Zamora, con una gestión sólida en Tigre, articula territorio y planificación urbana con perspectiva social. A este espacio también comienzan a mirar con interés varios gobernadores que no comulgan con el kirchnerismo ni toleran los destratos del actual presidente: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) ven con agrado una alternativa que ponga el foco en el federalismo productivo y no en la confrontación estéril con las provincias.

Juntos, estos actores conforman un frente que no solo aspira a ordenar el debate político, sino también a irrumpir con fuerza en las elecciones legislativas de octubre, canalizando el desencanto social en propuestas concretas y con arraigo territorial. La Argentina parece estar pidiendo algo nuevo, pero no disruptivo: algo razonable. Una fuerza que escape del caos ideológico, que construya desde el consenso y que no ignore al interior productivo. Si los polos siguen encerrados en sus propios errores, el surgimiento de una tercera vía no será solo una posibilidad, sino una necesidad. Ya no alcanza con gritar más fuerte o con resistir el archivo: hace falta construir futuro. Y eso, tal vez, ya no venga de los extremos.

Vallone es diputado nacional (MC)

El cierre de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el desmantelamiento de Vialidad Nacional, impulsados por el gobierno de Javier Milei, representan —según el exdiputado Andrés Vallone— una peligrosa regresión que pone en riesgo vidas, destruye infraestructura clave y abandona funciones esenciales del Estado en nombre de la desregulación.

En una muestra más del dogmatismo ideológico que guía al gobierno de Javier Milei, el nombramiento de Federico Sturzenegger como “ministro de Desregulación” no tardó en mostrar su faceta más cruda. En nombre de un supuesto orden económico, se cerró primero la Agencia Nacional de Seguridad Vial y luego se inició el desmantelamiento de Vialidad Nacional, dos organismos clave para el control, mantenimiento y seguridad de las rutas argentinas. Las consecuencias no se harán esperar: más accidentes, más muertes, rutas destruidas, y un Estado que vuelve a mirar hacia otro lado mientras el país se desangra por sus caminos.

Argentina tiene una red vial de más de 230 mil kilómetros, de los cuales apenas el 13% está pavimentada. Ya en condiciones normales, la infraestructura vial sufre un deterioro crónico producto de años de subinversión.

Ahora, al eliminar los organismos que diseñaban políticas preventivas, fiscalizaban el tránsito pesado, coordinaban controles de alcoholemia y gestionaban obras prioritarias, el gobierno no solo le suelta la mano a millones de usuarios, sino que pone en riesgo la vida de miles. La desregulación, cuando se aplica sin criterio, sin planificación y sin responsabilidad social, deja de ser una herramienta de eficiencia para convertirse en un acto de abandono.

El relato liberal de Milei insiste en que el mercado resolverá todo, incluso lo que históricamente ha sido función indelegable del Estado: garantizar caminos seguros, señalizados y transitables. Pero el mercado no invierte donde no hay ganancia inmediata. Las rutas del interior profundo, que no aparecen en las planillas del Excel libertario, son vitales para las economías regionales, el turismo, la producción agropecuaria y la integración nacional. Desfinanciar Vialidad Nacional o trasladar sus funciones a las provincias, sin recursos ni planificación, es como tirar un enfermo a la calle con la excusa de que “algún hospital privado lo va a atender”.

Además del impacto económico y humano, la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial deja en un limbo institucional a miles de agentes capacitados que coordinaban operativos junto a fuerzas federales y provinciales. Esta medida representa una peligrosa señal: que la vida en ruta, que los controles, que la educación vial, ya no importan. Justo cuando los siniestros viales son la principal causa de muerte en menores de 35 años en Argentina, el Estado decide desentenderse del tema, amparado en una lógica de planilla de cálculo y cinismo burocrático.

Esta decisión, lejos de significar una modernización, es una regresión brutal. Es un error estratégico, político y ético. Porque desregular no es arrasar. Porque achicar el Estado no puede ser sinónimo de desarmar funciones esenciales. Y porque un gobierno que no cuida sus rutas ni a quienes las transitan, está condenando al país a un aislamiento aún más profundo del que ya padece. Gobernar no es solo recortar: es elegir qué se preserva y qué se potencia. Y en esa elección, Milei y Sturzenegger han fallado. Gravemente.

Vallone es diputado nacional (MC)

Con un contundente respaldo legislativo, el Senado le marcó la cancha al presidente Milei al aprobar un paquete de leyes que obliga a la Nación a repartir fondos retenidos. La sesión, cargada de tensión institucional y simbolismo federal, expuso la creciente rebelión de las provincias frente al ajuste sin red.

En una jornada cargada de simbolismo político y tensión institucional, el Senado de la Nación volvió a ocupar el centro del tablero con un mensaje claro al presidente Javier Milei: las provincias no están dispuestas a seguir financiando el ajuste sin garantías ni devolución. En una votación aplastante —56 votos a favor contra un único rechazo— se aprobó en tiempo récord un paquete de leyes que obliga al Poder Ejecutivo a distribuir recursos claves retenidos por la Nación: Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos fiduciarios y una parte sustancial del impuesto a los Combustibles.

Pero lo que se votó fue mucho más que una cuestión contable. Se trató de un acto de rebeldía institucional, protagonizado por una mayoría opositora inéditamente cohesionada, y que refleja un nuevo mapa de poder: los gobernadores —más allá del signo político— comienzan a actuar en bloque frente a un Gobierno nacional que los ahoga financieramente y los trata como enemigos. Que el único voto en contra haya sido el del senador cordobés Luis Juez no hace más que confirmar la soledad política del oficialismo en la Cámara alta.

Una sesión bajo disputa y la sombra del reglamento

El episodio también expuso una fractura profunda en el funcionamiento legislativo. La sesión fue convocada sin la firma de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, lo que motivó el retiro del bloque oficialista y una posterior deslegitimación del encuentro por parte del Ejecutivo. Sin embargo, la historia del Senado muestra que no es la primera vez que se convoca una sesión sin acuerdo con el oficialismo de turno. Desde la reforma constitucional de 1994, el reglamento interno ha sido utilizado por distintas fuerzas políticas para forzar debates y exponer crisis.

Basta recordar el 2008, cuando el kirchnerismo convocó sesiones con quórum ajustado para tratar la polémica resolución 125; o en 2017, cuando el peronismo disidente usó el reglamento para intentar frenar las reformas del macrismo. El Senado, lejos de ser una caja de resonancia del Ejecutivo, ha sido históricamente una trinchera donde el federalismo —a veces con ruido, otras con diplomacia— se planta ante los avances del centralismo.

Un grito federal disfrazado de técnica legislativa

Lo que ocurrió en esta sesión no fue simplemente una disputa procedimental. Es una respuesta política al modelo de Milei: un Presidente que se jacta del superávit fiscal mientras las provincias se endeudan, paralizan obras, suspenden servicios y no pueden pagar sueldos sin ayuda nacional. La narrativa libertaria del “Estado como enemigo” choca de frente con un país estructurado sobre una coparticipación que, aunque imperfecta, fue durante décadas el único pegamento real entre Nación y provincias.

Hoy, Milei acumula recursos en manos de la Tesorería Nacional y ejecuta un ajuste brutal que impacta de manera desigual, favoreciendo a la Capital y perjudicando al interior productivo. El Senado —como representación institucional de las provincias— empieza a decir basta. Y lo hace con herramientas legales, pero también con un claro mensaje político: el federalismo no puede ser moneda de cambio del equilibrio fiscal.

¿Y ahora qué?

Aunque el Gobierno ya advirtió que considera inválida la sesión y probablemente intente frenar el avance de los proyectos en Diputados o judicializarlos, lo cierto es que el Senado activó una alarma que el oficialismo no puede ignorar. La política no desapareció; simplemente se corrió de lugar. Ya no está en los ministerios, está en las provincias y en el Congreso.

Si Milei sigue apostando a gobernar por decreto y redes sociales, sin articular con los gobernadores ni reconocer la lógica institucional argentina, el conflicto no hará más que escalar. Y el Senado, esa vieja institución a menudo subestimada, puede convertirse en el escenario central donde se dispute el futuro del equilibrio de poder en la Argentina.

Andrés Vallone es diputado nacional MC

La salud mental adolescente atraviesa una crisis sin precedentes en Argentina. El aumento de intentos de suicidio, la falta de recursos y la desigualdad en el acceso a la atención exponen una realidad alarmante.

Desde 2020, la salud mental adolescente en Argentina ha dejado de ser un tema privado para convertirse en una emergencia pública. La pandemia profundizó malestares preexistentes: soledad, ansiedad, depresión y, en muchos casos, pensamientos suicidas. En aquel año murieron 386 adolescentes por suicidio; desde entonces, los hospitales públicos informan un aumento constante de internaciones y urgencias psiquiátricas.

Entre abril de 2023 y abril de 2025, el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS) registró 15.807 intentos de suicidio, un promedio de casi 22 por día. De ellos, 906 terminaron en muerte, es decir, más de un adolescente fallecido cada día.

En el tramo de 15 a 19 años, la tasa es de 91 casos por cada 100.000 habitantes y en 20 a 24 años, 85 por cada 100.000. Las mujeres registran el mayor número de intentos, pero los varones tienen letalidad cinco veces superior.

A nivel clínico, el 46 % de los episodios entre los jóvenes corresponden a sobredosis con medicación (predominante en mujeres), mientras que entre los varones prevalecen los métodos más letales como el ahorcamiento (39 %) y el uso de armas de fuego. El hogar es el principal escenario de estos intentos (86 %), y el 55 % de los involucrados requiere internación, con un 6 % llegando a cuidados intensivos.

Un reciente estudio de Fundar‑OPS revela que uno de cada siete adolescentes padece un trastorno mental —como depresión, ansiedad o trastornos alimentarios— y que el suicidio es la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

Sin embargo, en 2023, solo el 0,4 % del presupuesto en salud pública se destinó a salud mental adolescente, y apenas el 4,1 % en total para salud mental, la política mira para otro lado.

El impacto de las redes sociales y el ciberacoso actúan como detonantes claros: estudios muestran que quienes los padecen duplican su riesgo de ideación y conductas suicidas. A estas presiones se suman la pobreza, que afecta a más del 60 % de los niños y adolescentes argentinos, la inseguridad familiar y la ausencia de escucha adulta.

El Estado ha adoptado medidas la Ley 27.130 de prevención del suicidio, el Plan Nacional de Salud Mental 2021‑2025 y la creación de un sistema obligatorio de registro de intentos. A pesar de ello, la cobertura sigue siendo desigual: el foco urbano concentra recursos, mientras que zonas rurales y periferias quedan relegadas. También se necesitan formaciones sistemáticas para docentes, familias y equipos de salud, acompañadas por presupuesto real y continuidad en las estrategias.

Hoy, el desafío es nacional y urgente. No alcanza con nombrar el problema ni con campañas puntuales; requiere un compromiso sostenido. Mucho más inversión, formación integral, dispositivos comunitarios y espacios de cuidado en las escuelas. El futuro de nuestros chicos —y, en definitiva, el de la Argentina— depende de cuán rápido transformemos esta crisis en acción decidida.

En este 25 de Mayo, una reflexión sobre la identidad argentina, entre recuerdos de un país que soñó en grande y la esperanza de un futuro que aún puede reconstruirse. Un llamado a reencontrarnos con lo que fuimos para poder imaginar lo que podemos volver a ser.

Hay una forma de tristeza que solo conocen los países que alguna vez soñaron en grande. Argentina es uno de ellos. Supimos tener una autoestima colectiva que se apoyaba en el trabajo, en la educación como escalera social, en la palabra empeñada como garantía de futuro. Éramos una sociedad que se reconocía en ciertos valores simples: el esfuerzo, la familia, el saber compartir lo poco o lo mucho. Hoy, algo de eso se ha deshilachado, y no es solo por crisis económicas o vaivenes globales: es también porque olvidamos mirarnos con honestidad.

La historia no es un museo de fechas ni un listado de próceres de mármol. Es una conversación entre generaciones. Y si uno escucha con atención, los ecos del pasado todavía tienen algo para decirnos. A principios del siglo XX, este país recibió millones de inmigrantes que venían a “hacerse la América”, y aquí lo lograban. No por magia, sino porque había un pacto invisible: quien trabajaba y se esforzaba podía progresar. Ese pacto hoy parece roto. No porque la gente haya perdido las ganas, sino porque muchos ya no creen que el esfuerzo tenga recompensa.

Las grietas más profundas no siempre son políticas: a veces son emocionales. La desconfianza se ha vuelto norma, el cinismo un escudo. Nos cuesta creer en el otro, en las instituciones, en las palabras. Hemos perdido algo esencial: la capacidad de proyectar a largo plazo. Vivimos como si el futuro fuera una amenaza, no una promesa. Y sin esa proyección —que es el alma del progreso— nos convertimos en sobrevivientes, no en ciudadanos.

Pero incluso en medio del desencanto, hay señales. En las aulas, donde un maestro se empeña en formar, aunque falten recursos. En los barrios, donde la solidaridad sigue siendo el músculo secreto de la convivencia. En las familias, que resisten, aunque la rutina duela. Hay algo en este pueblo que se niega a caer del todo. No es mística: es identidad. Y esa identidad, aunque herida, sigue viva.

Por eso vale la pena insistir. No con consignas vacías, sino con memoria activa. No con nostalgia estéril, sino con compromiso real. La Argentina no necesita que la salven: necesita reencontrarse. Y eso empieza por cada uno de nosotros, con un gesto diario de dignidad, con una mirada menos hostil, con una pregunta menos cínica y una respuesta más generosa. A veces, volver a ser grandes es simplemente volver a ser buenos.

La inteligencia artificial ya no es un fenómeno del futuro: está transformando el trabajo hoy. Millones de empleos desaparecerán o cambiarán radicalmente en los próximos años, mientras surgen nuevas profesiones impensadas. Argentina, aún rezagada en adopción tecnológica, enfrenta el desafío de formar trabajadores para una era donde competir con las máquinas ya no es opción: hay que aprender a colaborar con ellas.

“No estamos frente a una época de cambios, sino a un cambio de época.”

— Zygmunt Bauman

La inteligencia artificial ya no es una promesa de laboratorio ni un asunto exclusivo de las grandes tecnológicas de Silicon Valley. Hoy está reconfigurando silenciosamente —pero con fuerza— el mundo del trabajo. Y si miramos hacia los próximos diez años, el impacto no solo será profundo: será inevitable.

Un nuevo paradigma laboral

Según el Informe Future of Jobs 2023 del Foro Económico Mundial, se estima que el 23% de los empleos actuales cambiarán en su estructura o desaparecerán para 2030, impulsados por el avance de tecnologías como la IA generativa, la automatización y la robótica avanzada. La misma fuente proyecta la creación de 69 millones de nuevos empleos vinculados a la tecnología, pero también la eliminación de 83 millones de puestos tradicionales.

No estamos ante una simple sustitución de humanos por máquinas. Lo que está ocurriendo es un reposicionamiento de las habilidades: el trabajo repetitivo, predecible o de bajo valor agregado está siendo absorbido por algoritmos, mientras que las capacidades humanas más difíciles de automatizar (creatividad, juicio ético, pensamiento crítico, liderazgo) se revalorizan.

¿Qué sectores se verán más afectados?

La automatización de tareas administrativas mediante IA está avanzando a pasos agigantados. Empresas como UiPath y Zapier permiten automatizar desde reportes contables hasta respuestas de atención al cliente. Según McKinsey, hasta el 50% del tiempo en funciones administrativas puede ser automatizado con tecnología ya existente.

Con los avances en conducción autónoma y optimización logística, se estima que el 30% de los puestos de transporte de carga podrían verse afectados. Tesla, Waymo y compañías chinas como Baidu ya están probando camiones autónomos en condiciones reales.

La IA generativa (como GPT o herramientas de edición como Runway y Midjourney) ya está siendo usada para redactar notas, guiones, jingles y más. Esto no significa la desaparición del periodista o del creativo, pero sí un cambio en su rol: menos redacción, más curaduría y estrategia.

La robótica con IA permite una automatización más inteligente, capaz de aprender del entorno. Siemens y Foxconn están implementando fábricas casi autónomas. En países desarrollados, la robotización podría eliminar el 20% de los empleos industriales para 2035.

Paradójicamente, estos sectores también incorporarán IA, pero con otro enfoque: como asistentes, no reemplazos. En salud, herramientas como IBM Watson o DeepMind ayudan al diagnóstico. En educación, la IA personaliza el aprendizaje. Se espera una explosión de “copilotos humanos” asistidos por IA, especialmente en contextos de alta demanda emocional.

¿Qué sectores crecerán?

Argentina frente al desafío de la inteligencia artificial

En el contexto argentino, la adopción de la inteligencia artificial en el ámbito laboral aún se encuentra en una etapa incipiente. Según el estudio Randstad Employer Brand Research 2024, solo el 13% de los trabajadores argentinos utiliza la IA de forma regular en sus tareas diarias, una cifra considerablemente inferior al promedio global del 29%. Sin embargo, la percepción sobre su impacto es significativa: un 34% reconoce que la IA ya está influyendo en su labor cotidiana.

Un informe conjunto del Ministerio de Trabajo y el Centro Interinstitucional en Ciencia de Datos (UBA-MINCyT) revela que el 54% del empleo formal privado se encuentra en ocupaciones donde al menos la mitad de las tareas son potencialmente automatizables mediante IA generativa, lo que representa alrededor de 3 millones de puestos de trabajo. Este impacto es especialmente fuerte en sectores altamente calificados, como profesionales científicos y directivos, donde más del 90% de las tareas podrían ser asistidas —o incluso reemplazadas— por inteligencia artificial.

A pesar de ello, la mayoría de los argentinos se muestra optimista: el 90% considera a la IA como una herramienta positiva para el futuro laboral, y un 89% expresa su intención de capacitarse para no quedar rezagado en esta transformación. El desafío no está solo en la tecnología, sino en el acceso a una educación continua, equitativa y pertinente.

Conclusión

La inteligencia artificial no nos dejará sin trabajo. Nos dejará sin cierto tipo de trabajo. El verdadero desafío será no aferrarnos al pasado, sino prepararnos activamente para la transición. La historia del trabajo está llena de revoluciones tecnológicas, pero siempre han surgido nuevas formas de empleo. Esta vez no será la excepción, aunque sí exigirá una reinvención más rápida, más profunda y más humana.

El futuro no será de los que compitan con las máquinas, sino de los que sepan trabajar con ellas.

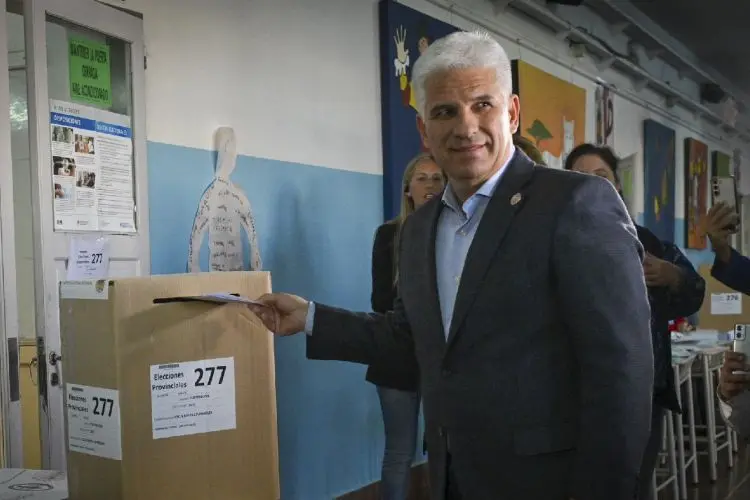

Para el autor, el resultado del domingo indica que San Luis premió la gestión. En medio del ajuste nacional, esa provincia eligió proteger el tejido social y la reactivación productiva.

El resultado electoral en San Luis no sorprendió a quienes vienen siguiendo de cerca lo que ocurre en la provincia: el amplio respaldo al oficialismo liderado por Claudio Poggi no es producto del marketing ni del oportunismo, sino de algo mucho más infrecuente en la política argentina: gestión sostenida, concreta y visible.

En un país donde la palabra “crisis” parece tatuada en el alma colectiva, San Luis ha optado por un camino distinto. Mirar el Futuro, Desde que asumió su mandato en 2023, Poggi se propuso reconstruir los pilares de un Estado presente, ordenado y comprometido con lo esencial. Y lo logró en tiempo récord.

El gobernador que obtuvo el 46,81% de los votos con más de 21 puntos de diferencia con el segundo, activó una modalidad que hace años no se practicaba LA CERCANIA con los vecinos de Ciudades y Pueblos de la Provincia, lo que le permitió rápidamente testear de primera mano, lo que necesitaba cada lugar y cuáles eran las prioridades de esos ciudadanos que habían sufrido la indiferencia del gobierno anterior.

A esto se suma una decisión estratégica que marca diferencia: la vuelta a la administración ordenada del gasto público, eliminando privilegios y destinando recursos a donde más se necesitan. En medio del ajuste nacional, San Luis eligió proteger el tejido social y la reactivación productiva dándole un rol y una responsabilidad clave al sector privado.

Pero este triunfo no fue solo provincial. También se construyó desde abajo, desde los municipios que entendieron que gobernar es estar cerca. En ese sentido, merecen una mención especial los intendentes de Villa Mercedes Maximiliano Frontera y de Juana Koslay, Jorge “Toti” Videla, electo diputado provincial en esta elección, cuya gestión municipal fue otra de las premiadas por la ciudadanía con el 58,50 % de votos de respaldo.

Frontera y Videla, con un estilo cercano, transparente y enfocado en la mejora de los servicios públicos, supieron construir ciudades ordenadas, con obras visibles, mantenimiento constante y un fuerte vínculo con los vecinos. Estas gestiónes no sólo acompañaron el modelo Poggi: lo fortaleció desde el territorio. Si bien ambos venían de acompañar la gestión anterior, eligieron priorizar a sus vecinos y mirar el futuro, ambos recibieron como respuesta el reconocimiento al trabajo silencioso pero transformador que lideraron en sus municipios, y entregaron un aporte clave al triunfo general del oficialismo.

El pueblo no premió una figura, premió un rumbo. Poggi volvió a conectar con esa tradición sanluiseña de gobiernos que planifican con responsabilidad y ejecutan con eficacia. No hubo fórmulas mágicas, hubo trabajo.

En una Argentina marcada por el escepticismo, San Luis dio una lección: todavía hay lugar para la política que transforma, para los liderazgos que no gritan pero cumplen. Y esa coherencia, en tiempos de cinismo, vale doble.

El oficialismo no ganó solo una elección. Revalidó una forma de gobernar que honra la inteligencia del votante. Una mira diferente, más adaptada a los nuevos tiempos parte de una política distinta: la que escucha, trabaja y cumple.

El diputado nacional (MC) describió el legado del papa Francisco y, al igual que todo el espectro político, lamentó la distancia que nuestro país tuvo con el Vaticano durante los 12 años que fue el sumo Pontífice.

Murió Francisco. Y con él, se fue el argentino más importante de la historia moderna. El hombre que, sin buscarlo, llevó la argentinidad hasta el último rincón del planeta, sin haber sido jamás del todo aceptado en su propia tierra.

Murió casi en el exilio, como José de San Martín. Alejado de las calles que conocía de memoria, de las veredas de Flores, del aroma a pan en los pasillos del subte A. Murió sin haber vuelto a su patria como Papa, no por falta de voluntad —al menos no la suya—, sino por esa tensión sorda, ese malestar constante que supimos cultivar como país cada vez que uno de los nuestros se eleva demasiado.

Y murió pobre, como Manuel Belgrano. Sin bienes, sin gloria material, sin bustos en las plazas de su barrio que lo representen como lo que fue: el líder espiritual de más de mil millones de personas. Un hombre que, desde Roma, hablaba de los pobres, de la justicia, de la necesidad de una Iglesia con olor a oveja, mientras desde Buenos Aires algunos lo reducían a una caricatura política, como si la única forma de comprenderlo fuera etiquetarlo, encapsularlo, silenciarlo.

El Papa Francisco no fue solo un jefe de Estado. Fue un faro en tiempos de oscuridad global. Un defensor del ambiente antes de que el planeta se incendiara. Un agitador de conciencias frente a la indiferencia social. Un argentino que caminó los pasillos del poder sin olvidar el barro de las villas.

Y sin embargo, aquí, en esta tierra suya, fue amado por muchos, pero también ignorado, subestimado, e incluso vilipendiado por otros. Tal vez porque no se dejó domesticar por ninguna estructura de poder. Tal vez porque nos cuesta abrazar a quienes se nos escapan de las categorías cómodas. Tal vez porque, como nos pasa tan seguido, necesitamos que alguien muera para empezar a entender quién fue en verdad.

Hoy, el mundo llora a Francisco. En las calles de Manila, en los barrios pobres de África, en los pasillos silenciosos del Vaticano, se lo despide como a un santo, como a un revolucionario de la fe. Mientras tanto, en Argentina, el duelo es más ambiguo. No por falta de afecto —que lo hubo—, sino por la incomodidad de tener que asumir que fuimos casa, pero no siempre hogar.

Se fue el Papa. Se fue Jorge. Se fue Francisco. Y con él, se fue también una oportunidad: la de habernos reconciliado a tiempo con nuestra propia historia, mientras aun latía.

Los recientes cortes de luz y aumentos tarifarios bajo el gobierno de Javier Milei evidencian una contradicción entre el potencial energético argentino y la realidad del país en la materia.

Argentina se encuentra en una encrucijada energética: posee vastos recursos naturales, como las segundas reservas mundiales de gas de esquisto en Vaca Muerta y una posición destacada en el “triángulo del litio”. Sin embargo, recientes cortes de luz y aumentos tarifarios bajo el gobierno de Javier Milei evidencian una contradicción entre este potencial y la realidad energética del país.

El 6 de marzo de 2025, un apagón en Buenos Aires dejó a más de 600.000 clientes sin electricidad, afectando semáforos, el servicio de metro y otras infraestructuras críticas durante una ola de calor con temperaturas que alcanzaron los 42°C. Este incidente subraya la fragilidad de la red eléctrica argentina, especialmente durante picos de demanda en verano.

A pesar de que la producción diaria de petróleo en Vaca Muerta se ha cuadruplicado en los últimos cinco años, permitiendo reanudar exportaciones a Chile después de 17 años, la falta de inversión en infraestructura limita el pleno aprovechamiento de estos recursos. La paralización de proyectos clave, como la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, restringe la capacidad de transporte y distribución de energía.

Durante el primer año de la administración de Milei, las grandes empresas energéticas han experimentado aumentos significativos en ganancias y cotizaciones bursátiles debido a políticas de desregulación y beneficios impositivos. Sin embargo, estos beneficios contrastan con la situación de los consumidores, que enfrentan aumentos tarifarios y una infraestructura energética deficiente.

Paralelamente, la estrategia comunicacional del gobierno ha generado un blindaje en la critica a las responsabilidades directas o compartidas de un gobierno anti estado que ya lleva un camino recorrido donde cada vez tiene menos credibilidad echarle la culpa al que estuvo antes, en materia energética hay responsabilidades compartidas que debe resolver el que gobierna y debe ser en la urgencia.

Para capitalizar su potencial energético y garantizar un suministro confiable, Argentina necesita una estrategia integral que promueva inversiones en infraestructura, mejore la eficiencia del sistema eléctrico y asegure que los beneficios de los recursos naturales se traduzcan en mejoras tangibles para la población. Además, es esencial garantizar una prensa libre e independiente que pueda informar y fiscalizar las políticas públicas sin restricciones ni presiones.

La credibilidad del libertario, que fue su fortaleza en el cumplimiento de la palabra de campaña ha sufrido una caída que impactará en su imagen y en su Gobierno.

El costo político sigue en ascenso. El presidente Javier Milei enfrenta una crisis política y de credibilidad tras la promoción en redes sociales de la criptomoneda $LIBRA, un activo desconocido para el público general y cuestionado por la comunidad cripto.

Desde que estalló la estafa el viernes, el mandatario ya acumuló más de 100 denuncias por la estafa multimillonaria con criptomonedas que lo tuvo como protagonista y afronta varios pedidos de juicio político en el Congreso, donde además podría conformarse una comisión investigadora.

La credibilidad del libertario, que fue su fortaleza en el cumplimiento de la palabra de campaña ha sufrido una caída que impactará en su imagen y en su Gobierno, sobre todo entre sus seguidores que fueron los principales afectados por el caso CRIPTOGATE.

Este domingo, se conoció que la diputada cordobesa por el peronismo Natalia de la Sota ya presentó en Diputados el pedido de juicio político al presidente Javier Milei "por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 53" de la Constitución Nacional.

Además, mientras el oficialismo intentaba bajarle el tono al escándalo, este domingo también se sumaron las declaraciones de Charles Hoskinson, uno de los referentes más influyentes del mundo cripto que aseguró que allegados al gobierno le hicieron un pedido de coimas para organizarle una reunión con el Presidente, y el de Hayden Mark Davis, fundador de Kelsier empresa que impulsó la criptomoneda $LIBRA, que dijo ser asesor de Milei y que el Presidente argentino "respaldó y promovió activamente el proyecto".

Luego que estallara la noticia, desde la Casa Rosada la primera reacción fue minizar el tema indicando que el mandatario "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto", y que, después de haberse "interiorizado" decidió no seguir dándole difusión y por eso borró el tweet.

El sábado por la noche, sin embargo, desde la cuenta de X de la "Oficina del Presidente", publicaron un texto extenso en el que, en principio, tuvieron que admitir que el 19 de octubre Milei -y el vocero presidencial Manuel Adorni- mantuvieron un encuentro con los representantes de KIP Protocol en Argentina, Mauricio Novellli y Julian Pehen, el que supuestamente le habían comentado "la intención de la empresa de desarrollar un proyecto llamado 'Viva la Libertad'”. Así quedó asentado en el Registro de Audiencias Públicas.

Luego tuvieron que admitir otro encuentro, esta vez en Casa Rosada el 30 de enero de este año, entre el Presidente y Hayden Mark Davis, fundador de Kelsier. "De acuerdo a lo expresado por los representantes de KIP Protocol, Davis proveería la infraestructura tecnológica para su proyecto".

Admitir que existieron esos dos encuentros, de por sí, desmiente el primer mensaje del mandatario en el que dijo no estar interiorizado en lo que compartió el viernes por la noche.

Cuatro horas después de su publicación el viernes, el mandatario borró el mensaje, pero el daño ya estaba hecho. En las 48 horas posteriores, el escándalo dominó el 60% de la conversación en redes sobre Milei, relegando al resto de los temas a menos del 40%. En los medios de comunicación, el 65% de las publicaciones sobre el presidente estuvieron centradas en el "Criptogate".

El economista Horacio Rovelli apuntó contra el Presidente por la promoción del fallido activo digital asegurando que el mandatario es “partícipe necesario de una estafa” ya que “tiene información privilegiada".

Rovelli sostuvo que "lo menos que podemos decir de Milei es que es un irresponsable” y reforzó la acusación al presidente de cometer un delito asegurando que “este hecho viola artículos del Código Penal".

Con este panorama, el economista afirmó que "con este caso, Milei demostró que es un hombre poco confiable", sumándose a las críticas que enfrenta el presidente de distintos sectores tras quedar expuesto en el colapso de la cripto que había promovido.

El escándalo por la estafa multimillonaria que tiene como protagonista a Milei también llegó este fin de semana a The New York Times.

Un relevamiento de la consultora Circuitos mostró que el 67% de los encuestados consideró “muy desafortunadas” sus declaraciones en Davos, mientras que solo un 21% las respaldó.

La asociación entre homosexualidad y pedofilia que hizo Javier Milei en el Foro de Davos desató una fuerte reacción social. Miles de personas salieron a las calles en una marcha multitudinaria para repudiar sus declaraciones, mientras que en el ámbito digital —donde el Gobierno suele moverse con soltura— la respuesta fue igualmente adversa. Un informe de la consultora Ad Hoc reveló que el rechazo al presidente superó ampliamente el apoyo, incluso a pesar del accionar de cuentas oficialistas.

Según el estudio, la aceptación digital de Milei cayó nueve puntos tras sus dichos en Suiza. Comenzó el año con un 61% de opiniones positivas en redes, pero cerró enero con un 52%. La mayor ola de desaprobación provino de sectores opositores y comunidades dentro del país, donde sus palabras generaron un fuerte repudio.

El fragmento que más indignación provocó fue cuando Milei afirmó: “Cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”.

El impacto en la imagen del presidente no solo se reflejó en redes sociales, sino también en encuestas de opinión pública. Un relevamiento de la consultora Circuitos mostró que el 67% de los encuestados consideró “muy desafortunadas” sus declaraciones en Davos, mientras que solo un 21% las respaldó. Además, un 58% de los consultados afirmó que este tipo de discursos afectan negativamente la imagen internacional del país.

Por otro lado, un informe de la Universidad de San Andrés reveló que la aprobación general de Milei cayó del 55% en diciembre al 47% en enero, marcando su primera gran caída desde que asumió el cargo. El estudio también indica que el descontento es más fuerte entre los jóvenes de 18 a 30 años, un grupo que fue clave en su triunfo electoral.

Si bien su agenda internacional encontró respaldo en algunos sectores dentro y fuera de Argentina, el informe indica que el rechazo dominó la conversación en redes, amplificado por la masiva movilización del sábado en Buenos Aires y otras ciudades del país.

La estrategia de Milei, que suele apoyarse en la confrontación y la provocación, esta vez le pasó factura: no solo generó indignación en la sociedad, sino que su imagen digital —uno de sus bastiones de legitimidad— sufrió un golpe significativo.

La confrontación como estrategia, que mucho le ha servido al presidente , en esta oportunidad le jugó una mala pasada similar al rechazo de su posición con la educación pública y las universidades.

El enfrentamiento entre el presidente y su vice y el contexto histórico que acompaña una relación difícil de llevar adelante sin roces.

El nuevo cruce entre presidente y su vice se da en el marco del congelamiento de las dietas de los senadores decretado por Villarruel, quien posteriormente se manifestó en contra del salario que percibe, en sus redes sociales: “Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, deslizó la vice quién gana un sueldo de, aproximadamente, $3.764.821 sin descuentos.

Milei, que sabe que fue un mensaje directo al Poder Ejecutivo que es quien liquida el salario de la vice, detalló: “El 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el INDEC los datos de distribución del ingreso. El salario promedio de la economía es 400 mil y pico. En el 25% que está mejor gana entre 500 mil y 7 millones y medio. Si toma el 10% más alto, gana entre 900 mil y 7 millones y medio. Y en promedio el más alto gana 1.400.000. Entonces me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, el senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de la alta política. Es una frase muy desafortunada”

El Presidente profundiza las diferencias “Ella me acompañó en la fórmula, pero a partir de mayo dejó de participar de las reuniones de gabinete porque no compartía nuestra forma de hacer política. Se siente más cómoda con las cosas que aplaude el círculo rojo y nosotros no hacemos política para 500 mil argentinos sino para 47 millones”.

Presidente y vice, una pelea que tiene historia

La primera tensión de la que se tiene registro entre ambos integrantes de una fórmula presidencial data de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874) y su vice, Valentín Alsina.

Según cuentan los libros, el padre del aula no se llevaba con Alsina. Tan poco coincidía con su vice, que dicen que le dijo: “Usted no se meta en mi gobierno; limítese a tocar la campanilla en el Senado durante seis años y lo invitaré de tiempo en tiempo a comer para que vea mi buena salud”.

Otra situación donde quedó al descubierto una interna fue durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen (1928-1930). En esa ocasión, ante la inminencia del golpe de Estado y tras la renuncia del primer mandatario, el vicepresidente Enrique Martínez —en ejercicio de la Presidencia— decretó el estado de sitio y pensó en renovar el gabinete, ambicionando quedarse con el cargo. Pocas horas después, el general José Félix Uriburu, quien encabezaría el Gobierno de facto, le pidió la renuncia también a Martínez esa misma tarde.

Los registros más recientes recuerdan las diferencias y traiciones entre Menem y Duhalde, Chacho Álvarez y De la Rúa, Cobos y Kirchner y las marcadas diferencias entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Las sociedades en política muchas veces sirven para lograr el objetivo pero al corto plazo ese mismo objetivo que es el Poder, termina en rupturas y diferencias plasmadas por las ambiciones que forman parte de la naturaleza de los políticos.

El conflicto en el Senado: la expulsión de Kueider y las dudas sobre la validez del procedimiento.

El jueves pasado en el cierre del año legislativo, durante una tensa sesión en el Senado que culminó con la expulsión del senador Edgardo Kueider, surgieron cuestionamientos sobre la validez del procedimiento debido a un posible vacío de poder en el Ejecutivo. La controversia se generó por la ausencia del presidente Javier Milei, quien partió hacia Italia, dejando temporalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel a cargo del Poder Ejecutivo mientras presidía la sesión legislativa. El gobierno ya sabía que perdía la batalla, de una sesión que nunca quiso que se habilitara.

Manuel Adorni, vocero presidencial, aseguró que el viaje de Milei había sido programado y debidamente notificado, pero esta afirmación fue contradicha por fuentes del Senado. Según informaron, la escribanía general de Gobierno recién formalizó el traspaso de mando a las 19 horas, cuando la sesión ya estaba en pleno desarrollo, lo que pone en duda la legitimidad de las decisiones tomadas durante ese periodo.

Los constitucionalistas advierten

Eduardo Menem, ex senador y reconocido experto en el reglamento de la Cámara alta, expresó su preocupación por las implicancias legales de esta situación. “Si se confirma que Javier Milei no estaba en el país al momento en que Villarruel presidió la sesión, cualquier senador, incluido el expulsado, podría solicitar la nulidad del procedimiento. Es un acto irregular que podría ser impugnado”, sostuvo.

Menem también criticó la decisión de no permitirle a Edgardo Kueider defenderse ante la Comisión de Asuntos Constitucionales antes de la votación. “El derecho a la defensa es un principio básico, tanto en procesos penales como disciplinarios. Este tipo de omisiones podrían sentar un peligroso precedente”, advirtió, aludiendo a casos históricos como el del senador Eduardo Angeloz, quien fue suspendido en 1996 pero posteriormente absuelto por la Justicia.

La interna y sus consecuencias políticas

La expulsión de Kueider fue aprobada con el respaldo del bloque oficialista de La Libertad Avanza, pero no estuvo exenta de tensiones y divisiones internas en otros sectores políticos, como el Pro y la UCR. Antes de tomar esta decisión extrema, se habían discutido alternativas como la suspensión del senador o el desafuero solicitado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, en el marco de investigaciones judiciales.

La resolución generó un intenso debate dentro del Senado, y algunos legisladores anticiparon posibles impugnaciones legales. Si estas no prosperan, Stefanía Cora, actual legisladora provincial y figura cercana a La Cámpora asumiría la banca vacante. Este movimiento fortalecería la posición del Frente de Todos en el Senado, que alcanzaría 34 miembros, situándose más cerca del quórum propio y consolidando su capacidad de maniobra en la Cámara alta.

Un precedente a tener en cuenta

Este episodio deja en evidencia las tensiones entre las distintas fuerzas políticas, así como las controversias que pueden surgir ante vacío de poder y procedimientos cuestionados. Más allá de las consecuencias inmediatas, lo ocurrido podría convertirse en un caso emblemático para el debate sobre el respeto a los derechos constitucionales, el debido proceso y la dinámica de poder en el Congreso.

La incertidumbre sobre la validez de la sesión y el futuro político del Senado abre un nuevo capítulo de desafíos para la administración de Javier Milei y los bloques opositores, marcando un inicio de gestión cargado de conflictos institucionales y desafíos legales.

Andrés Vallone es diputado nacional (MC)

El autor se pregunta si Javier Milei es un proyecto de país o un proyecto de poder.

Desde su llegada al poder, Javier Milei se presentó como un líder dispuesto a romper con las estructuras económicas y políticas tradicionales de Argentina. Sus promesas de campaña generaron entusiasmo en una ciudadanía agotada por las crisis recurrentes, pero también despertaron escepticismo sobre la viabilidad de sus propuestas. Ahora, al cumplirse un año de su gestión este 10 de diciembre, su administración muestra avances parciales, giros estratégicos y varios compromisos que aún no se han concretado.

Uno de los aspectos centrales de su gobierno ha sido la lucha contra la inflación. Tras un inicio convulso, marcado por una devaluación que elevó el dólar oficial a $800, la inflación comenzó a ceder terreno. Aunque diciembre de 2023 cerró con un alarmante 25,5%, los meses siguientes registraron una desaceleración significativa, hasta llegar a un 2,7% en octubre de 2024, el nivel más bajo en tres años. Este logro se atribuye a un severo ajuste fiscal que incluyó aumentos en las tarifas, la eliminación de subsidios y un riguroso control del gasto público. Sin embargo, el impacto social de estas medidas fue considerable, afectando de manera más pronunciada a los sectores más vulnerables.

El ambicioso plan de dolarización, uno de los ejes más destacados de su campaña, se diluyó rápidamente. Inicialmente comprometido a implementarlo en su primer año de mandato, la escasez de reservas internacionales obligó a Milei a revisar su enfoque. En lugar de una dolarización inmediata, su gobierno optó por lo que denominó “dolarización endógena”, un esquema que busca que la economía se ajuste gradualmente al uso del dólar sin imponer un cambio abrupto. Este giro pragmático evidenció las dificultades de ejecutar transformaciones tan disruptivas sin un respaldo financiero sólido.

En el plano internacional, Milei sorprendió con un acercamiento inesperado a China, un país que había criticado duramente durante su campaña. Las necesidades económicas, especialmente en sectores estratégicos como el comercio de soja, y la importancia del swap de monedas con el gigante asiático, llevaron al presidente a moderar su postura. En contraste, su promesa de trasladar la embajada argentina en Israel a Jerusalén avanzó con lentitud y sin mayores resultados más allá de los anuncios iníciales.

El ajuste fiscal, presentado como un golpe exclusivo a la llamada “casta política”, tuvo repercusiones mucho más amplias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias a las universidades se redujeron un 27,9% en términos reales, mientras que el gasto en jubilaciones cayó un 17,5% en el último año. Además, se eliminaron diversos programas sociales y se paralizó gran parte de la obra pública, lo que generó un impacto especialmente severo en las provincias más dependientes de la asistencia nacional.

En el ámbito laboral, el gobierno avanzó con una reforma que busca reemplazar las indemnizaciones tradicionales por un fondo de cese laboral, inspirado en el modelo utilizado en la industria de la construcción. Sin embargo, esta propuesta enfrenta resistencias significativas y, hasta el momento, no ha producido cambios relevantes en los convenios colectivos.

A pesar de las críticas, algunos indicadores económicos reflejan resultados alentadores. Entre ellos destacan el incremento del salario mínimo medido en dólares y una ligera recuperación del crédito privado. Sin embargo, estos avances se producen en un contexto de recesión y ajustes estructurales que aún no ofrecen señales claras de mejora en la calidad de vida de los Ciudadanos.

De cara al futuro, el gobierno de Milei enfrenta el desafío de consolidar su narrativa transformadora mientras gestiona las limitaciones del poder y las crecientes tensiones sociales. El próximo año será crucial para determinar si logra cumplir con sus promesas más ambiciosas o si estas terminan diluyéndose bajo las presiones del pragmatismo político y las restricciones económicas.

Andrés Vallone es diputado nacional (MC)

Reconocer la pobreza como una prioridad central en la agenda política y social es el primer paso hacia su erradicación.

La pobreza es una problemática compleja y una consecuencia estructural del sistema económico y social vigente. En Argentina, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el primer semestre de 2024, el 52,9% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza. Esta cifra, según una estimación de la UCA tuvo una breve baja en el tercer trimestre del año y se ubica en el 49,9% aunque no sucede lo mismo en el caso de los niños donde la Pobreza Creció al 65,5%, representa a más de 20 millones de personas que carecen de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y 1 de cada 2 niños en situación de pobreza.

La complejidad de este fenómeno radica en su carácter multidimensional. No puede medirse únicamente a partir del ingreso promedio de una población. Ser pobre no solo implica carencia de recursos económicos, sino también desigualdades profundas en el acceso a derechos fundamentales como la tierra, la salud, la educación, la justicia, el tiempo libre y la participación cultural. En este contexto, el Estado tiene la responsabilidad ineludible de garantizar, a través de políticas públicas inclusivas, un piso real de igualdad que permita diseñar estrategias efectivas para erradicar la pobreza.

Un factor crucial es la desigualdad en la distribución del ingreso. En Argentina, el 10% más rico concentra más del 30% de los ingresos totales, mientras que el 10% más pobre apenas alcanza el 1,5%. Reducir esta brecha exige implementar políticas laborales activas que fomenten empleos de calidad y salarios dignos.

Los sectores más vulnerables a la pobreza son los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Según UNICEF, más del 60% de los niños y niñas en Argentina vive en condiciones de pobreza, un dato alarmante que refleja la realidad de Sudamérica: la mayoría de los niños son pobres, y la mayoría de los pobres son niños. Frente a este escenario, es fundamental garantizar la implementación efectiva de los marcos normativos que protegen sus derechos y promueven condiciones de vida dignas.

En el caso de los adultos mayores, las políticas sociales juegan un rol esencial. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, casi un 14% de las personas mayores vive en pobreza, muchas veces enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos como salud y vivienda.

La pobreza también exacerba las desigualdades de género. En 2022, más del 65% de los hogares encabezados por mujeres en situación de pobreza no alcanzaban los ingresos necesarios para cubrir una canasta básica total. Las mujeres, especialmente aquellas que son jefas de hogar, enfrentan barreras adicionales para acceder a empleo formal y redes de apoyo, perpetuando su exclusión y vulnerabilidad.

Por otra parte, las propuestas basadas en el pensamiento económico ortodoxo, que confían en la "mano invisible" del mercado para corregir desigualdades, han demostrado ser insuficientes. En lugar de reducir las inequidades, tienden a profundizarlas al desincentivar la intervención estatal en políticas redistributivas.

Es urgente un cambio de paradigma para enfrentar esta problemática. Reconocer la pobreza como una prioridad central en la agenda política y social es el primer paso hacia su erradicación. Las políticas públicas inclusivas, basadas en evidencia y con un enfoque de derechos, son indispensables para construir una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Andrés Vallone es diputado nacional (MC)

Los posibles impactos globales del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, destacando su enfoque proteccionista y antiglobalista.

El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos promete un cambio drástico en el panorama global. Su asunción ocurre en un contexto más complejo que en 2016, con dos guerras activas —Ucrania y Medio Oriente— y un creciente conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China. Según datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el gasto militar global alcanzó los 2,24 billones de dólares en 2023, con Estados Unidos liderando con el 39% del total. Trump deberá navegar estas aguas turbulentas con una visión proteccionista y anti-globalista que desafía el statu quo.

Ucrania y el desafío de un Acuerdo

Trump ha criticado duramente el papel de la OTAN en la guerra de Ucrania, señalando que "conmigo, esta guerra nunca habría comenzado". Bajo su mandato, es probable que se reduzca el apoyo financiero y militar a Kiev, un factor que podría obligar a Ucrania a aceptar una redistribución territorial en favor de Rusia. Sin el respaldo de Washington, el presupuesto militar de Ucrania —que representa más del 20% de su PIB en 2023— será insostenible, consolidando la influencia rusa en Europa del Este.

Europa en la encrucijada

La posible retirada de Trump del apoyo irrestricto a la OTAN podría dejar a Europa en una crisis estratégica. Emmanuel Macron ha pedido mayor autonomía para la Unión Europea, pero la falta de liderazgo sólido, tras la salida de Angela Merkel, dificulta esta transición. Al mismo tiempo, el ascenso de partidos radicales en Alemania y Francia amenaza con fracturar aún más al continente. Mientras tanto, líderes como Viktor Orbán en Hungría podrían promover una reconciliación entre Washington y Moscú, acentuando las divisiones internas de la UE.

Oriente Medio y la alianza con Israel

En Oriente Medio, Trump enfrenta un conflicto aún más complicado. Su relación con Benjamín Netanyahu sugiere un respaldo incondicional a Israel, cuya coalición de gobierno depende del conflicto con los aliados de Irán. Desde 2020, el gasto militar israelí ha crecido un 7%, alcanzando los 23.400 millones de dólares, pero la presión internacional para limitar los ataques en Gaza será un desafío para Trump, que deberá equilibrar su apoyo histórico con la estabilidad regional.

América Latina, la incógnita del Sur

En el sur del continente, Trump parece enfocado en los temas migratorios, especialmente con México y Centroamérica. Sin embargo, su política hacia Venezuela, más pragmática que ideológica, buscará garantizar la estabilidad económica, especialmente para empresas como Chevron, que en 2023 renovó contratos por 3.000 millones de dólares con el gobierno de Maduro. Esto plantea un escenario más de negociación que de confrontación directa con Caracas.

China, la inevitable confrontación

La tensión con China será un tema central. En 2023, el comercio bilateral alcanzó los 690.000 millones de dólares, pero con un déficit de 383.000 millones en contra de Estados Unidos. Trump, con su enfoque proteccionista, buscará reducir esta brecha mediante aranceles más agresivos, lo que probablemente exacerbe las tensiones comerciales y tecnológicas entre ambas potencias.

América Latina en el Nuevo Orden

El rol de líderes como Javier Milei en Argentina o Jair Bolsonaro en Brasil será limitado. Aunque Milei busca alinearse con la agenda de Trump, Estados Unidos ha dado señales de que Argentina no será una prioridad estratégica. En cambio, Brasil, bajo Lula, continuará como un actor clave en los BRICS, aunque el regreso de Bolsonaro al escenario político, impulsado por presiones externas, podría cambiar las dinámicas regionales.

Orden Mundial, más fragmentado

El segundo mandato de Trump podría acelerar la transición hacia un mundo más multipolar y fragmentado. Su enfoque anti-globalista priorizará acuerdos bilaterales por encima de estructuras multilaterales, como el Pacto de París o la ONU. En este contexto, la rivalidad con China, la presión sobre Europa y la reconfiguración de alianzas en Oriente Medio definirán una nueva era de tensiones y realineamientos geopolíticos.

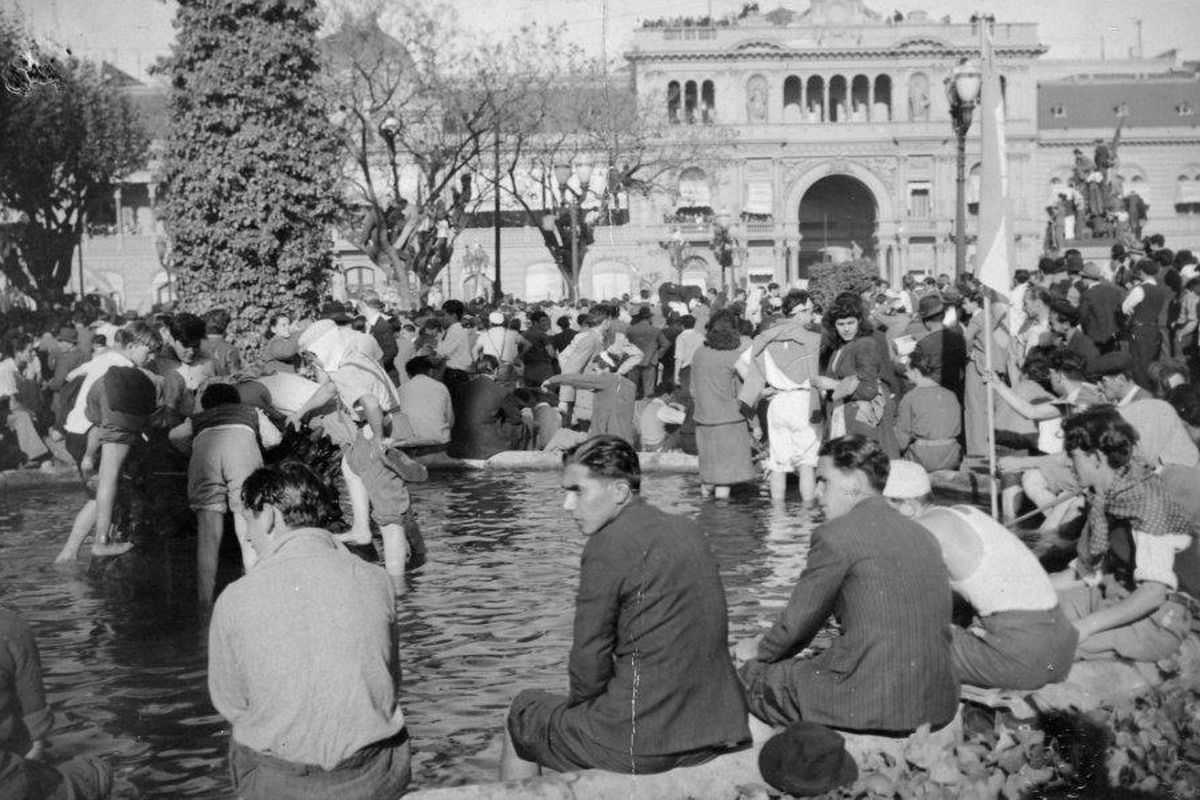

A propósito del 17 de Octubre, el autor lo evoca no solo como un hito en la historia argentina, sino también como un símbolo del poder de la movilización popular.

El 17 de octubre de 1945, una marea de trabajadores y simpatizantes del entonces coronel Juan Domingo Perón tomó las calles de Buenos Aires en una movilización que cambiaría para siempre el rumbo político de Argentina. Aquel día, que se conmemora como el Día de la Lealtad, marcó el surgimiento del peronismo como una fuerza imparable en la política nacional, consolidando la relación entre Perón y la clase trabajadora.

El país vivía un momento de gran tensión social y política. Tras la Revolución de 1943, que había derrocado al gobierno democrático de Ramón Castillo, Argentina quedó bajo el mando de un gobierno militar. En medio de esta inestabilidad, Juan Domingo Perón emergió como una figura clave, inicialmente ocupando el cargo de Secretario de Trabajo y Previsión Social, desde donde impulsó políticas favorables a los trabajadores que le granjearon un apoyo masivo en los sectores populares.

Durante su gestión, Perón promovió derechos laborales inéditos hasta entonces, como el establecimiento de las vacaciones pagas, el salario mínimo y mejoras en las condiciones laborales. Su discurso, que apelaba a la justicia social y a la inclusión de las clases postergadas, le ganó tanto admiración como enemigos. Los sectores más conservadores del ejército y la élite política veían con desconfianza su creciente popularidad y su alianza con los sindicatos.

La caída y arresto de Perón

La situación se volvió crítica en octubre de 1945. Las fricciones internas en el gobierno militar, alimentadas por el temor a la consolidación de Perón como líder indiscutido, llevaron a su destitución. El 8 de octubre, durante la celebración de su 50 cumpleaños, el general Eduardo Ávalos, uno de los hombres fuertes de la dictadura, exigió la renuncia de Perón a sus cargos como vicepresidente, secretario de Trabajo y secretario de Guerra.

Perón, al reconocer el clima adverso, optó por dirigirse a los líderes sindicales el 10 de octubre, en lo que parecía una despedida política. Sin embargo, sus palabras fueron un llamado a la resistencia. Ese mismo día, los gremios comenzaron a organizarse para defender a su líder. La tensión se acrecentó cuando, el 13 de octubre, Perón fue arrestado en su residencia de la calle Posadas y trasladado a la prisión en la isla Martín García, una medida que desató aún más el descontento popular.

Desde la isla, Perón mantuvo contacto con su pareja, Eva Duarte, en una carta que reflejaba su esperanza en el futuro: “Tesoro mío, tené calma y aprendé a esperar. Esto terminará y la vida será nuestra. Con lo que yo he hecho estoy justificado ante la historia, y sé que el tiempo me dará la razón”.

La movilización del 17 de octubre

Los días siguientes al arresto de Perón fueron decisivos. Las organizaciones sindicales, encabezadas por figuras como Cipriano Reyes y Luis Gay, comenzaron a preparar una huelga general. El 17 de octubre, desde temprano en la mañana, columnas de trabajadores provenientes de las zonas industriales del Gran Buenos Aires empezaron a movilizarse hacia la Plaza de Mayo, desafiando la represión y el cerco militar que intentaba evitar su avance.

Los manifestantes, muchos descalzos y cubiertos de barro tras cruzar el Riachuelo, marcharon con determinación hacia el corazón del poder. La Plaza de Mayo, que hasta ese momento había sido un símbolo de la clase política tradicional, se convirtió en el epicentro de una revolución social. El clamor por la liberación de Perón resonaba con fuerza: "¡Queremos a Perón!" era el grito unificado de miles de trabajadores.

Ante la presión incontrolable, el presidente de facto, Edelmiro Farrell, no tuvo más opción que liberar a Perón. Esa misma noche, Perón se dirigió a la multitud desde los balcones de la Casa Rosada. En su discurso, habló del poder de la clase trabajadora y la importancia de la unidad: “La verdadera fuerza es la conciencia del pueblo trabajador, que hará grande e inmortal a la patria”.

El legado del 17 de octubre

El Día de la Lealtad se convirtió en el mito fundacional del peronismo. Más que una simple movilización, representó el triunfo de una nueva forma de hacer política, basada en la alianza entre el Estado y los trabajadores. Este día consolidó a Juan Domingo Perón como el líder indiscutido de un movimiento que cambiaría la estructura social y económica de Argentina.

Perón y Eva Duarte, posteriormente conocida como Evita, formarían una dupla carismática que profundizaría las conquistas sociales para los sectores populares. La fundación del Partido Justicialista en 1947 institucionalizó un movimiento que aún hoy sigue siendo una fuerza política de gran relevancia.

El 17 de octubre no solo se recuerda como un hito en la historia argentina, sino también como un símbolo del poder de la movilización popular. El peronismo, con su mezcla de justicia social, nacionalismo y participación popular, se convirtió en un fenómeno sin precedentes que transformó la política argentina y dejó una huella profunda en la identidad del país.

La caída en las encuestas del presidente Javier Milei ha encendido alarmas sobre la viabilidad de su gobierno a mediano y largo plazo, especialmente tras haber tocado un tema tan sensible como la universidad pública y gratuita.

En los primeros meses de su mandato, Milei había logrado mantener una imagen de cambio y ruptura con la política tradicional, lo que le permitió alcanzar un 55% de aprobación, según encuestas de Poliarquía. Sin embargo, su popularidad comenzó a declinar tras anunciar su intención de reformar profundamente el sistema educativo, proponiendo medidas como la privatización o un sistema de vouchers. Esto provocó una caída de 10 puntos, situando su aprobación en un 45%, reflejando un rechazo generalizado hacia su postura sobre las universidades, una institución central en el imaginario colectivo argentino.

El impacto de estas propuestas ha sido especialmente fuerte entre la población universitaria y los jóvenes. De acuerdo con un informe de la consultora Opinaia, más del 70% de los estudiantes universitarios, que en su mayoría asisten a universidades públicas, se oponen a las reformas planteadas por Milei. Este descontento se ha traducido en protestas estudiantiles en varias universidades del país, donde la educación gratuita y accesible se considera un derecho fundamental. La universidad pública en Argentina no solo es un espacio de formación académica, sino también un motor de movilidad social, particularmente para los sectores de bajos ingresos que, de otra manera, no podrían acceder a estudios superiores. Este es un tema que resuena profundamente en el electorado, con más del 60% de la población apoyando firmemente el sistema de educación universitaria gratuita, según un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Las implicaciones políticas de este malestar podrían ser devastadoras para el futuro electoral de Milei. Los jóvenes, que en gran medida fueron clave para su ascenso al poder gracias a un voto disruptivo, ahora parecen estar distanciándose de su figura. Datos recientes indican que la aprobación de Milei entre personas de 18 a 25 años ha disminuido un 15%, y más del 65% de este grupo considera la defensa de la educación pública como una prioridad en las próximas elecciones. Si el presidente no logra reconectar con estos votantes, podría enfrentar serias dificultades en los próximos comicios legislativos y, eventualmente, en una posible reelección presidencial. La pérdida del apoyo juvenil no solo debilita su base electoral, sino que también proyecta una imagen de desconexión frente a un sector clave para cualquier proyecto político a futuro.

En este contexto, el gobierno de Milei podría volverse aún más frágil en los próximos años. Aunque mantiene el respaldo de ciertos sectores liberales, el creciente rechazo en torno a la educación pública podría consolidar una oposición más organizada y extensa. El riesgo para Milei es que, al tocar un tema tan sensible como el de la educación sin calcular adecuadamente el impacto sobre la clase media y los jóvenes, podría desencadenar una "bola de nieve" de descontento. Este descontento, además, podría sumar otras problemáticas como la situación de los jubilados, las privatizaciones, la pobreza, la recesión económica y el creciente desempleo.

El exdiputado nacional detalla la crisis humanitaria que vive el país caribeño y las posibilidades que le asisten a la oposición para llegar finalmente al poder.

Algo está ocurriendo en Venezuela, y es algo bueno: huele a cambio. María Corina Machado, valiente líder con una larga trayectoria de oposición, ha logrado congregar a un pueblo que llena las calles de todo el país para superar pacíficamente en las elecciones del 28 de julio al régimen que ha imperado durante un cuarto de siglo.

El atropello sufrido por Machado al invalidarse su candidatura no hizo más que fortalecer su legitimidad. Ahora marcha junto a su candidato Edmundo González (un diplomático y académico de 74 años, el hombre de la oposición que no fue vetado). Todas las encuestas creíbles los favorecen, aunque el panorama está marcado por la violencia, las amenazas y un altísimo riesgo de fraude.

Ocho millones de venezolanos han tenido que emigrar, y solo 70 mil podrán votar desde sus nuevos destinos debido a las trabas impuestas por el Gobierno de Maduro para evitar un aluvión de votos en contra. Sin embargo, el valiente pueblo ha tomado conciencia del saldo real del régimen, no a través de estadísticas, sino de una manera desesperada y directa. Así lo expresan a María Corina Machado en cada lugar que visita: desean que las familias se reúnan y que las abuelas conozcan a sus nietos; anhelan un alivio a la miseria, la represión y la inseguridad; quieren que la libertad y la concordia abran paso a la reconciliación nacional.

Las estadísticas son dramáticas y contundentes: prueban que la destrucción de Venezuela no comenzó con la muerte de Chávez, sino que es obra de ambos, Chávez y Maduro, el original y su caricatura. En 1998, el PIB per cápita de Venezuela era el segundo mayor de América Latina. Hoy es inferior al de Haití. En aquel año, bajo la empresa estatal PDVSA, la producción petrolera alcanzó los 3,5 millones de barriles diarios. Hoy produce solo 0,75 millones.

La crisis humanitaria se refleja en cifras alarmantes. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2021, el 94,5% de los hogares venezolanos vive en pobreza y el 76,6% en pobreza extrema. La desnutrición infantil afecta a más del 30% de los niños menores de cinco años. La hiperinflación ha destruido el poder adquisitivo de los venezolanos, con una inflación acumulada de más de 2.000.000% entre 2017 y 2021, según el Banco Central de Venezuela.

La infraestructura y los servicios, como la educación y la salud, han colapsado enteramente. La tasa de mortalidad materna aumentó un 65% entre 2015 y 2016, y la mortalidad infantil se incrementó un 30% en el mismo período, según datos del Ministerio de Salud. El éxodo masivo es otra muestra del colapso: más de 8 millones de venezolanos (25% de la población) viven desperdigados en América Latina, Norteamérica y Europa, según datos de la ONU.

Solo 3 días separan el dolor, la exclusión, los abusos y el régimen antidemocrático de la esperanza, la libertad y el derecho democrático que todos los pueblos merecen. ¡Venezuela no puede ser la excepción!

Andrés Vallone- Analista Político

Dir. Vallone &Asociados Consultores